デメリットの方が大きいか?

メリットの方が大きいか?

タブレット学習を導入するか迷っているなら、まずこれを考える必要があります。

なぜなら、どんなものにも少なからずメリット・デメリットは存在するからです。

「デメリットがあるからダメ」と思考停止するのではなく、「メリットとデメリット、どちらのほうが大きいか?」を考えることが、賢く選択するための重要事項です。

『小学生におすすめのタブレット学習教材ランキング【徹底比較】』という記事でおすすめのタブレット学習を紹介したところ、読者から以下のような声をいただきました。

紙で勉強した方が効率的なんじゃないの?

視力への影響が心配…

知識はちゃんと身につくの?

タブレット学習のメリットを感じつつも、上記の声のように、「タブレット学習って実際どうなの~??」って不安な人は結構いると思います。

ぶっちゃけ、タブレット学習と紙教材のどちらが良いかの明確な学術的結論は出ていませんし、最終的にはお子さんとの相性次第です。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか当サイトで10社以上のタブレット学習教材とそのメリット・デメリットについて調査してきました。

私1人の意見だと主観的すぎるので、タブレット学習経験者の意見も取り上げます。

「メリットとデメリット、どちらのほうが大きいか?」を考え、その結果をもとに、タブレット学習を導入するか検討しましょう。

タブレット学習のデメリット:親が知っておくべき4つの注意点

まずは、タブレット学習のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

- タブレットの故障・破損のリスク

- ゲームコンテンツばかり遊んでしまうリスク

- 「身についている感」により知識がうろ覚えになるリスク

- 目が悪くなるリスク

ひとつずつ解説していきます。

①【解決策あり】タブレットの破損・故障リスク

子どもは、わざとでもなくとも落としたり壊してしまうものです。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか特に数万円のタブレットを落としてしまうのは親としてもかなりハラハラすると思います。

改善策としては、事前にしっかりと対策をしたうえでタブレットを使わせてあげること。

自宅のタブレット(iPadなど)を使用する場合は、画面の保護シートや保護カバーを必ずつけましょう。

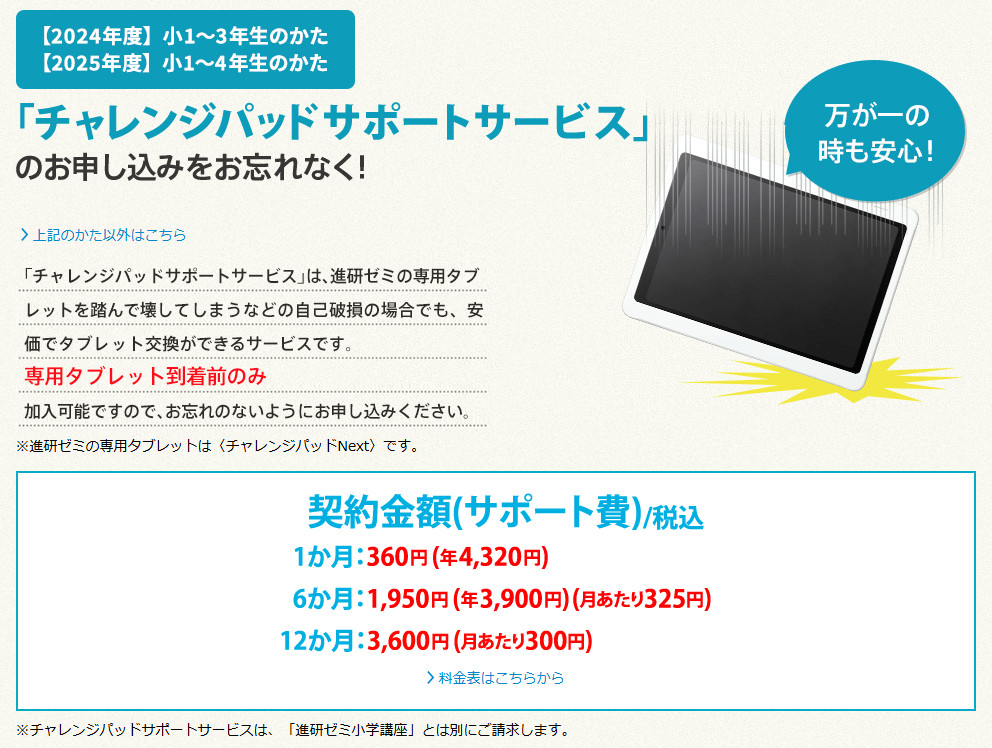

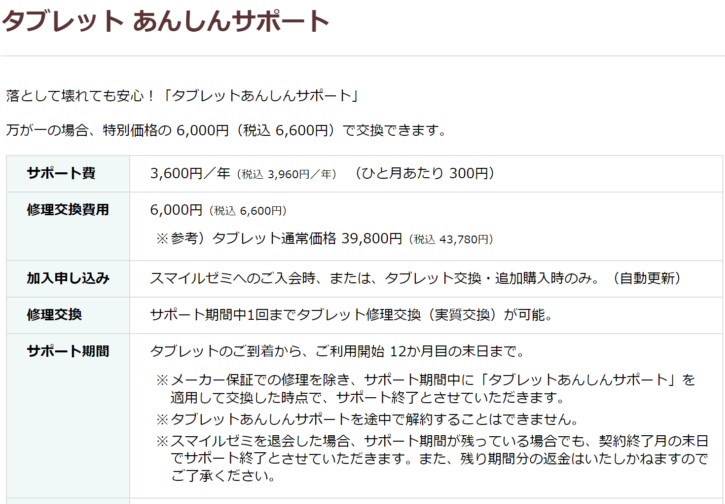

専用のタブレットを使う教材の場合は、入会する際に「保証サポートに加入するかどうか?」を質問されることが多いです。

専用タブレットを利用する通信教育各社のサポートサービスの例を以下に挙げておきます。(※保障内容や金額は年次により変更になる可能性があります。最新の情報は必ず各社公式サイトにてご確認ください。)

例:チャレンジタッチ

例:スマイルゼミ

例:RISU算数

どんなに対策をしていても、つい壊してしまうケースはありますので、心配な方は入会の際に保証サービスに加入しましょう。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかなお、どのタブレット学習教材でも学習データはクラウドに保存されているので、たとえ壊してしまったとしても、アカウントとパスワードを認証すればすべて復旧することができます。

これはタブレット学習の強みでもありますね。

②【子どもが夢中に】ゲームコンテンツばかり遊んでしまうリスク

タブレット学習の特徴が「ゲームコンテンツ」が多いということ。

以下の動画を見てもらうと、「タブレット学習にゲームコンテンツが多い」ということがよく分かるかと思います。

そのため、以下のように思う保護者さんもいらっしゃるかもしれません。

こんなの勉強じゃない!

ゲームと勉強がゴチャまぜになってて良くない!

しかし、この「遊びの延長で学ぶ」というタブレット学習の学習法は、とても魅力的な強みでもあります。

子どもって結構シビアです。つまらなかったら全くやる気を出して動いてくれません。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか子どもが勉強してくれないけど「勉強しなさい!」とは言いたくないし、かといって放置しているといつまで経っても勉強はしない…。このようなジレンマに駆られたことはありませんか?

タブレット学習は、教育で最も難しい「やる気を生む」ということを自然と起こしやすい学習方法です。

なぜならタブレット学習は「学びの延長で学べる」方法だからです。

子供がウズウズして自分から学びたくなってしまうのです。

実際、Xのポストでも「ゲームコンテンツがあるからこそやる気を出してくれる」という口コミがたくさん見つかりました。

※以下の要約は、X(旧Twitter)に投稿された内容を短く整理したものです。

長女がスマイルゼミの学習ごほうびゲームを登校前にやりたいが為に、朝から勉強、朝食、登校準備まで手早く済ませてる。

息子は学校支給のタブレットの教材を楽しんでやってる。ゲーム好きだから、紙よりタブレット学習が向いてるみたい。

スマイルゼミ届いた。幼稚園の頃にDSのドラがなでひらがなや漢字をマスターした娘には、ゲーム感覚のタブレット学習が合っていると思う。

遊びの延長で勉強ができたら、勉強が苦手な子であろうと、自然とやる気になってくれます。

学びと勉強を分け隔てる必要はありません。本人が嫌がることは後回しというか、そもそも嫌だと思わないようにしてあげることが大切です。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか「学びは楽しいものである」というマインドを小学生時代に作っておくことは一生の財産になることでしょう。

③【紙教材で解決】知識が定着しない「わかったつもり」リスク

そして気になるのが、「タブレット学習で勉強した内容が定着しているかどうか?」です。

タブレット学習は、生徒のモチベーションを上げるためにも「身についている感」を演出します。

これはタブレット学習の強みでもあり弱みでもあります。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかおすすめの対策は、別の教材を使って、本当に身についているかどうかをチェックすることです。

この時は、紙の教材を使ったほうがいいでしょう。実際のテストも紙ですからね。

④【親の対策が鍵】目が悪くなるリスク

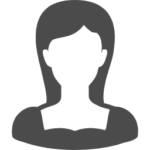

文部科学省のデータによると、近年では子供の近視が増えています。

一度視力が悪くなってしまうと元に戻らないので、本当に気をつけなければなりません。

参考までに、RISU算数![]() は「タブレット学習で目が悪くなるのではないか」という質問に対して以下のように回答していました。

は「タブレット学習で目が悪くなるのではないか」という質問に対して以下のように回答していました。

短い時間で学習出来るように作られている

多くのタブレット教材はあまり長い時間を費やさなくて済むように1日15~20分程度で出来るように作られています。

学習したご褒美に出来るゲームなどを心配されるのであれば、文房具などと交換できるタブレット教材を選ぶといいでしょう。

また就寝前に使用すると眠りが浅くなるため、なるべく使用を控えましょう。

(RISU算数・公式サイトより)

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか目が悪くなる一番の原因は、近くのものを長時間見つめ続けること。それは、紙であろうが、タブレットであろうが同じです。「15分に一回は遠くを見る」のようなルールを設けてるなどして、適切にタブレット学習に取り組みましょう。

▼視力低下リスクの観点から、タブレット学習の際に注意すべきポイントを詳しくまとめた記事もあります。

タブレット学習のメリット:知っておきたい4つの効果

次に、タブレット学習のメリットについて見ていきましょう。

- 遊びの延長で学べるからやる気を出してくれる

- 効率よく「繰り返し学習」ができる

- 一人ひとりの理解度に合った問題を選んでくれる

- 「勉強した・してない」論争がなくなる

こちらも、ひとつずつ解説していきます。

①「遊び」から「学び」へ自然に移行できる

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか結局、子供が勉強嫌いになったり、自分から学んでくれなかったりするのは、その学び方が本人と合っていないからです。

その子にあったやり方で、できるだけ短時間で終わらせるように工夫するのです。

本人が自分から少しでも前向きになるようなやり方を提案すれば、やる気になってくれるはずです。

本人が宿題をやったり、授業を聴いたりするのに気が進まないのなら、遊んでいるかのように思える学び方を提案してあげると良いでしょう。

遊びと勉強を分け隔てする必要はありません。

タブレット学習は、「遊びの延長で学べる」工夫がたくさん詰まっています。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか今の学習方法だとなかなかやる気を出してくれない…と悩んでいる方は、ぜひ一度タブレット学習を取り入れてみてください。

② 効率的な「繰り返し学習」で知識を定着させる

「問題集を何度もくりかえして勉強したはずなのに、なぜかテストで大失敗…。」

そんな経験はないでしょうか?

実はこれが、単調な反復学習の落とし穴なのです。

心理学では、「流暢性の罠」と呼ばれるものに引っかかった状態です。

流暢性(りゅうちょうせい)とは、情報を適切にすばやく処理し、アウトプットする能力です。

ところがこの「解き方がすぐに思い出せるくらいやりこんだから大丈夫」との思い込みが、かえって脳を油断させ、記憶したことをすぐに思い出せないという状況に陥らせてしまうのです。

タブレット学習では、効率の良い「繰り返し学習」ができます。以下のようなものです。

- 同じような問題でも「数字」は違う

- 過去に習った問題も混ぜる

- 少しだけレベルアップした問題も混ぜる

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか新しい単元やテクニックを学ぶには、繰り返しの練習によって慣れていくことも大切ですが、そこに変化を混ぜることと、少しの負荷を加えてやることも重要なんです。

タブレット学習はこうした効率の良い繰り返し学習に対応しているのが強みです。

反復練習に少し変化を加えた課題を混ぜると学習能力がアップし、記憶が長期的に定着します。

問題にバリエーションを加えた学習法で、それぞれの「違い」を意識しながら理解すると、特徴をはっきりとつかめるようになるほか、テスト本番での思わぬアクシデントにも強くなります。

③ 子どもの理解度に合わせて問題を出してくれる

生徒によって苦手な部分や学習ペースは異なりますし、点数が伸びない原因も人それぞれです。

たとえば算数の計算ミス1つ取っても、

- 計算の順序が正しく覚えられていない

- 分数の割り算が分かっていない

というように、子どもによって間違うポイントは異なります。

タブレット学習では、その複雑なプロセスをタブレットが解析し、一人ひとりの理解度に合った問題を選んでくれるため、弱点に特化した学習で効率的に理解を深めることができるのです。

タブレットを活用して、無駄な時間をなくし、一人ひとりの理解度・進度に合わせた学習法は「アクティブラーニング」と呼ばれています。

できることを繰り返さず、できないところを重点的に補強するという効率的な学習は、タブレット学習なら簡単に実現できます。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかタブレット学習は大半の親にとって未経験の学び方ですが、子どもたちは大人の想像以上の速さで操作を覚え、楽しく進めていきます。

勉強が嫌いな子どもも、苦手なところを効率よく補強でき、学ぶ楽しさに目覚めるきっかけになります。

④ 記録管理で「勉強した・してない」論争がなくなる

勉強やってないのに「勉強やった」と言うお子さんは多いです。

かといって、親としては「本当に勉強やったの?」と口出しはあまりしたくないですね。

タブレット学習では勉強した履歴が全て記録されて、保護者は保護者用の管理ツールで確認することができるようになっています。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかこれにより、親子間での「勉強やった、やってない」論争もなくなります。

むしろ、学習した内容が具体的に分かるわけですから責める声掛けから褒める声掛けに変えることができ、親子仲もよくなったという口コミも多数あります。

※以下の要約は、X(旧Twitter)に投稿された内容を短く整理したものです。

私が昼寝している間、なんと娘はタブレット学習してました!母は学習記録のメールが来て知ったよ…。

我が家ではタブレット学習が大活躍! クラウド上でお子さんの正解率をチェックし、低い単元は目の前でやらせると良いです。

【結論】タブレット学習を最大限に活かす方法

まとめるとタブレット学習のメリット・デメリットは以下の通りです。

- 遊びの延長で学べるからやる気を出してくれる

- 効率よく「繰り返し学習」ができる

- 一人ひとりの理解度に合った問題を選んでくれる

- 「勉強した・してない」論争がなくなる

- タブレットの故障・破損のリスク

- ゲームコンテンツばかり遊んでしまうリスク

- 「身についている感」により知識がうろ覚えになるリスク

- 目が悪くなるリスク

これらを理解した上で教材選びをすることで、お子さんとのミスマッチを事前に潰すことができます。

ただし、気をつけたいことが1つあります。

それは、タブレット学習は各教材ごとにそれぞれ強みが異なる点です。

- 基礎学習と学習習慣の定着に強い教材

- 中学受験対策に強い教材

- さかのぼり・さきどり学習に強い教材

などなど、教材によって強みとしている点が異なります。

タブレット学習をはじめる目的を明確にしたうえで教材を選びましょう。

以下で参考までに目的別におすすめのタブレット学習を紹介しておきますね。

- 【1位】進研ゼミ小学講座

タブレット学習利用者No.1。ゲーム性が強く「遊びの延長で学べる」要素が豊富なので、勉強が嫌いな子でも、自然とやる気を生み出しやすいです。 - 【2位】スマイルゼミ

「シンプル is ベスト」な教材。性能の良いタブレットでシンプルに勉強に集中したいという方におすすめです。 - 【3位】スタディサプリ小学講座

学年を問わず定額制・使い放題で高コスパ。プロ講師によるわかりやすい映像授業で効率的に学習できる。低学年向けには発達段階に合わせた個別ドリル形式の学習も採用。

- 【1位】すらら

現役塾講師の「すららコーチ」がお子さん一人ひとりに合わせてサポートしてくれるので、勉強の挫折もしにくいです。 - 【2位】デキタス

ポップなキャラクター&アニメのような世界観で授業が展開し、勉強嫌いなお子さんでも学習を継続しやすく、学校の勉強を確実に理解していける教材です。 - 【3位】まるぐランド for HOME

すららや他教材が難しいと感じたらこれ。チェックテストでお子さんの特性を把握し、お子さんに合う学び方を自動提案。発達の専門家に相談できるサポートもあり。

- 【1位】Z会の通信教育 小学生コース

勉強が比較的得意な子、中学受験に備えたい子におすすめ。良質な問題とシンプルな作りで、全教科バランス良く学習できます。 - 【2位】東進オンライン学校 小学部

東進と四谷大塚の実力講師陣による授業が2学年分何回でも受けられる。確認テストで知識の定着度がわかる。 - 【3位】RISU算数

算数を得意にしたい子におすすめ。公文のような「計算問題」から、思考力を要するような「文章問題」まで網羅的に学習可能。

- 【1位】RISU算数

算数でライバルに差をつけたい子向け。無学年制の算数学習なので、学年に関係なくどんどん先取りしたり、苦手な単元をさかのぼったりできます。 - 【2位】Z会小学生(中学受験コース)

良問揃いの手堅い通信教育。自宅学習で総合的に対策する「トータル指導プラン」と、通塾の効果を最大化させる「要点集中プラン」の2つがあります。

\気になる教材は資料請求・体験してみよう/

| 名称 | 公式サイト |

|---|---|

| 進研ゼミ(チャレンジタッチ) | https://sho.benesse.co.jp/ |

| スマイルゼミ | https://smile-zemi.jp/shogaku/ |

| すらら | https://surala.jp/home/ |

| まるぐランド foe HOME | https://www.benesse.co.jp/marug/home/ |

| デキタス | http://dekitus.johnan.jp/ |

| Z会の通信教育 | https://www.zkai.co.jp/el/ |

| RISU算数 (クーポンコード「ari07a」で体験) | https://www.risu-japan.com/ |

| スタディサプリ | https://studysapuri.jp/ |

| 東進オンライン学校 | https://www.toshin-online.com/shogaku/ |

タブレットと紙教材の「ハイブリッド学習」が最強

ここまで解説してきたとおり、タブレットにはメリットもデメリットもありますが、タブレット学習は非常におすすめです。

もっと言うと、「タブレット」と「紙教材」を組み合わせて学習するのが最強です。

タブレットにもメリット・デメリットはあり、同様に紙教材にもメリット・デメリットは存在します。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかそこで、タブレットと紙教材を組み合わせて使うことで、お互いのメリットのいいとこ取りができるのです…!

ここからは、タブレットと紙教材を組み合わせて効率的に学習する方法についてご紹介します。

おすすめの学習方法は、タブレットで基礎知識をインプットして、学校の宿題やドリル教材で知識をアウトプットする方法です。

タブレット学習のメリットは本記事でも解説しましたが、勉強が苦手な子でも取っつきやすい点や、何度でも復習できる点などがあります。

一方で、紙教材を使うメリットには、学校と同じ形式で学べる点や、粘り強く考える力が身につく点があります。

タブレットで基礎知識をインプットして、学校の宿題やドリル教材で知識をアウトプットすることで、タブレットと紙教材をのお互いのメリットのいいとこ取りができるというわけです。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなかこの方法は本当に効果的で、再現性も高いので、ぜひ実践してみてください!

タブレット学習で失敗しないための最後の注意点

タブレット学習をするうえでの注意点が「1つ」あります。

それは、楽だからといって放置してはいけないことです。

お子さんのモチベーションを管理するうえでも、親が褒めることは大切です。

元塾講師むらなか

元塾講師むらなか子どもは、保護者が見ていてくれた、褒めてくれたと感じると、がんばる気持ちに火がつくものです。

学習は理解したことを人に説明すると、より知識が整理され、定着率が上がります。

そのため「今日はどんなことやったの?」と興味を持って子どもに尋ねるようにしましょう。

実際に画面を見せてもらいながら説明してもらうのも効果的です。

また、最近では、お子さんの学習記録をスマホで送信してくれるようになっています。

取り組み内容や時間、点数、学習の進捗などを知らせてくれるので、ぜひ活用しましょう。

お知らせのあった内容を元に「今日は苦手の理科をがんばったんだね。」「仕上げのテスト100点すごかったね!」など、子どもに保護者が見守っていることがわかるコメントをしたり、積極的にがんばりを褒めたりするのがポイント。

お子さんの自信とやる気UPにつながることでしょう。

※2025年9月、口コミの掲載方法を変更。おすすめのタブレット学習サービス各社の解説情報を最新のものに修正・更新しました。