文部科学省が導入した出席扱い制度は、不登校などで学校への通学が難しい児童・生徒を対象としています。

この制度を利用することで、オンライン学習や地域の学習支援施設で行われる学習が、一定の基準を満たせば、正式な学校出席として扱われます。

令和5年度のデータによると、不登校の小学生130,370人のうち3,785人、中学生216,112人のうち6,682人がこの制度を利用して出席扱いを受けました。

参照元: e-Stat(令和5年度 児童生徒の問題行動等調査、表4-1、表4-11)

不登校生徒全体の約3%!出席扱い制度の利用者は意外と少ないんですね!

鈴木文夫(元小学校教諭)

鈴木文夫(元小学校教諭)確かにこの数字は、制度の浸透がまだ十分ではないことを示していますが、不登校の悩みを抱えるお子さんや保護者の方に、とても心強い制度です。認定率は決して低くありませんので、積極的に活用していきましょう。

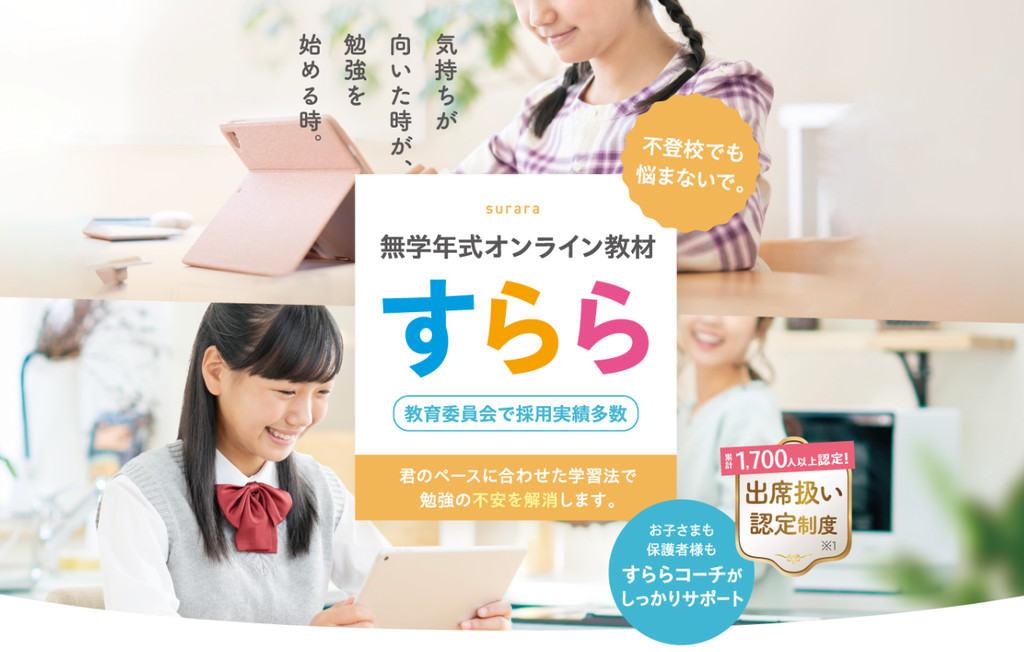

「すらら」は自宅学習を出席扱いとして認めてもらえる基準を満たす教材の一つです。学習を続ける意欲がある子どもたちにとって、大きなサポートとなります。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部「すらら」を利用しての出席扱い認定率はなんと81%!すららに資料請求すると、不登校出席扱い認定までの実際の進め方や詳しい情報についての資料が一式もらえますよ!

- すららで出席扱いが認定されるまでの流れ

- 不登校を出席扱いにするための文科省が定める7つの要件

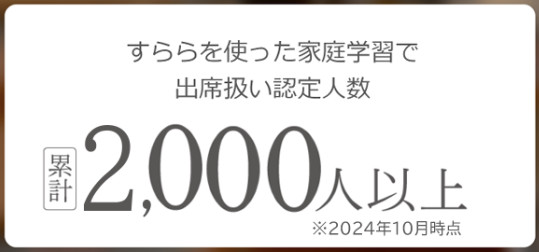

- すららで出席扱い認定している生徒の人数は累計2000人以上※2024年10月以前のデータでは1700人以上と表記。

- 保護者と学校との連携がとても重要

- 文部科学省の通達で出席扱い制度の認知は進んでいる

- 「すらら」を使えば不登校でも出席扱いになる可能性が高い

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

|---|---|

| 対応学年 | 小学1年生〜高校3年生 |

| 料金(税込) | 月額8,228円~ |

| 必要機材 | ・パソコンまたはタブレット ・インターネット環境 |

\1月入会は豪華賞品キャンペーン/

出席扱い認定人数1700人以上

すららを使えばそれだけで出席扱いになる、といったものではありません。学校への交渉は保護者の方がおこなう必要がありますので、その点はご注意ください。

この記事では、すららを使った出席扱いの内容について詳しくご紹介します。

すららで出席扱いが認定されるまでの流れ

どのように認定されるのか、手順を簡単に見てみましょう。

まずは保護者から担任の先生に相談をします。

出席扱いに関する連携・協力をしてもらえるよう、話を持ちかけてください。

このときのポイントは下記2つです。

- 学校復帰を視野に入れていることを伝えながら出席扱い制度を利用したいことを相談する

- すららの資料を持参して説明する

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部すららの公式ページによると、学校復帰を視野に入れていないことを伝えたことで、出席扱い制度の認定を受けられなかったケースがあるそうです。復帰する意思がない場合でも、学校復帰を視野に入れていると伝えたほうが認定される可能性が高まります。

学校側の回答を待ちます。学校側から保護者の方へ質問がある場合もあります。答えるのが難しい場合は「すらら」がサポートしてくれるので相談しましょう。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部文部科学省の通達により、出席扱い制度は多くの学校・先生たちに認知されるようになりましたが、制度の理解が進んでいない学校もあります。回答がなかなか来ない場合もすららコーチや、すららの出席扱い担当者に相談しましょう。すらら側が学校と交渉し、認定に繋がったという例もあります。

使用する学習教材、出席扱いのルール、学習設計の内容、学習履歴の提出方法について取り決めを行います。他校の事例など、必要に応じて「すらら」から学校側に連絡を入れてくれます。

ルールが決まれば出席扱いスタートです。学習設計については「すららコーチ」に相談しましょう。

すらら(公式サイト)から資料請求をする際に、「不登校」の項目にチェックを入れると、不登校や出席扱い制度に関する資料も送ってくれます。

不登校を出席扱いにするための7つの要件とは

ここでは出席扱いにするための7つの要件について解説します。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部少し長いので、ざっくり説明すると、「すららなら、これら7つの要件をすべて満たせるので、不登校でも出席扱いに認めてもらえる教材です」ということです。ここを飛ばして「すららで出席扱い認定を貰えた人数」を見たい方はここをタップしてください。

文部科学省は、家庭に引きこもりがちで十分な支援を受けられない不登校のお子さんに対して、IT等を活用した自宅学習を行い、定めた要項を満たした場合、出席扱いにするという方針を定めました。

文科省が定める7つの要件は下記のとおりです。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること

- ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること

- 訪問等による対面の指導が適切に行われること

- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること

- 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること

- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること

- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

①保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること

先述した出席扱いが認定されるまでの流れのステップ1と2に該当する箇所です。

すららの資料を持参し、出席扱いに関する連携・協力をしてほしい旨を担任の先生に相談することで①の要件を満たすことに繋げましょう。

②ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること

すららはIT教材。インターネットとパソコン(またはタブレット)があれば、どこでも勉強することができます。

インターネット環境とパソコン(またはタブレット)がない場合は用意する必要があります。

③訪問等による対面の指導が適切に行われること

学校復帰を目的に対面指導(面談)が必要となります。

担任の先生やスクールカウンセラーが担当するケースのほか、保健室や適応指導教室がその役割を担うことがあります。学校によって異なるため、まずは担任の先生に相談してみてください。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部保護者や生徒が定期的にカウンセリングのため学校へ出向いて面談する場合や、週1回程度学校から担当者が自宅に訪問するケースなど、状況に合わせた対面指導の方法を相談してみましょう。

④学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること

すららは文部科学省の学習指導要領に対応しているので、多くの学校の教科書の進捗に合わせた学習が可能です。

また、授業の遅れを取り戻すため、学年をさかのぼった学習も出席扱いの対象とされます。

「学習の理解度を踏まえ計画的」であることを示す必要がありますが、すららには「ラーニングデザイナー」という学習設計機能があり、無理なく条件を満たすことができます。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部すららの「ラーニングデザイナー」は、個々の生徒に対応した学習活動の設計・管理を簡便に行なうことができる機能です。「いつまで・何を・どこまで勉強する」といった学習計画を生徒一人ひとりの理解度に合わせて立てることができます。

なお、学習計画はすららコーチに相談すれば作成に協力してもらえます。

⑤校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること

すららは、その日の学習の履歴が保存され「学習管理画面」機能で確認できます。

保護者や校長先生、担任の先生が同じ情報をいつでも共有できます。

紙面の提供が必要な場合も、履歴を印刷するだけの作業で済みます。

⑥学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること

保護者とお子さんで話し合い、自宅で学習を進めたほうがよいか検討します。

家に引きこもりがちで人と会いたがらない、人間関係がストレスになってしまうような場合は、自宅学習ができるすららがおすすめです。

⑦学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

学習評価は

- 知識・技能

- 思考・判断・表現

- 主体的に学習に取り組む態度

この3観点で判断されます。

すららには学校への学習履歴を提出する方法が備わっています。『保護者が学習履歴を印刷し学校へ持参する方法』『すららコーチが学習履歴をメールで学校へ送信する方法』、どちらも可能です。

令和6年8月には学校教育法施行規則が改正され、不登校児童生徒が自宅や教育支援センターで行った学習成果も成績評価に反映されることが明示されました。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部これまで「出席扱い日数」としてしか反映されなかった校外での学習が、成績として評価されるよう制度改正が進んでいるんです。

\1月入会は豪華賞品キャンペーン/

出席扱い認定人数1700人以上

すららで出席扱い認定している生徒の人数は?

すらら公式サイトによると、すららを使った家庭学習で出席扱い認定人数は累計2000人以上。出席扱いの認定率は81%というとても高い数字です。※2024年10月以前のデータでは1700人以上と表記されています。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部経験豊富な「すららコーチ」が一人ひとりのお子さんと、それを見守る保護者をしっかりサポートしてくれるのが心強いポイントです。

すららの出席扱いに関する口コミ

口コミを調べますと、「担任への説明が大変」、「完全に出席扱いにはできなかった」、などといったケースもあるので難しさを感じる一方で、「出席扱いとして使えた」という事例もみられます。

制度を利用するには、担任の先生をはじめとした学校側の理解と協力を得ることが非常に重要となります。

担任の先生への説明が大変

ホームスクール始めて1週間。

— YYY (@______Sherry___) April 11, 2021

・国語と算数を1ユニットずつ。午後は理科or算数(小3レベル)

・ネット学習だと弱い書き取りは早朝に、英語は空き時間に少し。

・学校にはプリント類を取りに子供と一緒に週一顔を出す感じ。

読み書きはそれなりに出来るけど、1日机に置い向かう習慣をつけるのが大変😰

すららの説明は確かに難しいこともありますが、保護者と学校との連携がとても重要です。

文部科学省の指導要領に対応しているオンライン教材ということを資料をまじえながら伝え、学習内容を共有し、出席扱いになることができることを説明しましょう。

担任の先生に具体的な学習内容や進捗状況を共有し、信頼関係を築いていくことが大切です。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部わからない部分があるときは「すららコーチ」や「すららの出席扱い担当者」を頼りましょう。状況に応じた適切なアドバイスをもらえたり、学校側に交渉してくれることもあります。

すららで学習した分を登校したと認定してもらえた

嬉しいニュース!学校に相談していた『すらら学習を登校と認定できるか』が、二学期から、すららで学習した分を登校したと認定してもらえることに✨️そして少人数教室でオンラインで学習しても良し等、かなり色々な方法を提案もしてくれた😭ありがたい😭👉️続#不登校の親#起立性調節障害 #不登校 https://t.co/HK5FyxGDlt

— ぽぽたん🍏⛰️7/26🦅11/2.12/19 (@vert_fleur319) July 1, 2025

すらら学習を登校と認定できるか学校に相談し、認定してもらえた方の口コミです。

こちらの投稿は2025年7月。不登校の生徒に対する支援は着実に増えていっています。

学校側の出席扱い制度に対する理解も進み、すららを使った家庭学習が出席扱いに認定してもらえる可能性は、以前よりも高まっているといえます。

鈴木文夫(元小学校教諭)

鈴木文夫(元小学校教諭)私の教師時代には在宅で出席扱いというシステムはほとんど認知されておりませんでした。それが2016年に不登校の児童生徒にも学びの場を提供するための「教育機会確保法」が成立、さらに令和に入り不登校の児童生徒への支援の充実が文部科学省から通知され、不登校でも出席扱いにできる制度を認めている学校は着実に増えております。

一度断られても諦めず、根気強く学校側に理解してもらうことで状況が変わることもあるでしょう。

出席扱いとして使えた

すららを登録する前にすららから不登校を出席扱いにするためのコツが書かれた小冊子を頂きました。

— めめ@4歳児&9歳児 (@meme3674) June 23, 2023

小学校との話し合いの前にすららのスタッフから学校の話し合いのコツを教えてもらい、毎日2ユニット(毎日勉強する最低限の習慣を付けるための目標)以上だと出席扱いになるよう交渉。出席扱いGETです

こちらも学校側に出席扱いを認めてもらえたという口コミです。

すららの資料請求で届く『不登校を出席扱いにするためのコツが書かれた小冊子』や、すららの担当者から教えてもらった『話し合いの際のコツ』が役にたっているようです。

\1月入会は豪華賞品キャンペーン/

出席扱い認定人数1700人以上

すらら以外の出席扱い制度に対応したおすすめ教材

天神:オフラインでも使える教科書準拠の学習教材

| 運営会社 | 株式会社タオ |

|---|---|

| 対応学年 | ⼩学校・中学校の全学年 |

| 料金(税込) | 1科目33,000円〜52,800円 (買い切り教材) |

| 必要機材 | パソコン |

天神は、すららと同じく文科省が定める不登校を出席扱いにするための7つの要件を満たすことができる教材です。

出席扱い認定を受けるために学校へ提出が必要となる学習記録を手軽に出力できる機能も備わっています。

教科書準拠で、様々な塾・フリースクールでも導⼊されており、出席扱い認定された実績も多くあります。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部すららとの一番の違いは、月額制ではなく購入型の買い切り教材という点です。1科目1学年ずつの購入が可能なので、お子さんの学年に合わせた購入や、復習のため1学年下の学年もあわせた2学年ぶん購入、といったこともできます。また、オフラインで使えるので、学習時にネット環境を切っておくことで、学習以外のことをしてしまうリスクを軽減できます。

天神 小学生〜中学生版では以下の特長があります。

- 教科書準拠:学校の教科書に対応しているので、学校の授業進度に合わせた計画が立てやすい

- 学びやすい:音声、アニメーションで丁寧に教えてくれるレクチャー動画

- 反復学習:選択肢のシャッフルに加え、問題そのものが変化

- プリント機能:プリンタがあれば書く練習できるプリント学習機能付き

- 読み上げ:問題文、ヒント、解説などを音声で自動読み上げ(小学生版のみ)

すららと同じく、音声・アニメーションで丁寧に教えてくれるレクチャー動画があり、学びやすいという共通点があります。

料金は科目ごとに1学年分買い切りとなっており、セットで受講すると割引などもあります。

料金の詳細については資料請求するとパンフレットに掲載されています。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部無料体験の案内も同封されているので、まずは資料請求してみることをオススメします。

\教科書準拠の安心教材/

\出席扱い対応教材/

まとめ:すららを使えば不登校でも出席扱いになる可能性が高い

この記事では、「すらら」を利用して不登校の状況にあっても出席扱いを得る方法と、実際に「すらら」を使用した人たちの口コミを紹介しました。

「すらら」は、自宅での学習を正式な出席として認めてもらえる条件を満たす教材の一つとして、学びたいと願う子どもたちへの強力な支援手段となります。

ただし、すららを使うだけで自動的に出席と認められるわけではありません。学校との話し合いは自分たちで行う必要があるので、この点には注意が必要です。

※2025年8月更新:古い口コミを整理し、不登校生・出席扱い制度を利用した人数を最新の情報にしました。