最近、SNSや口コミで「タブレット学習って成績下がるんでしょ?」という声を見かけて不安になっています…。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部そのような声、実は“誤解”です。

文科省が発表した最新データや実態をもとに、タブレット学習の正しい理解を一緒に深めていきましょう!

本記事では、小学生〜中学生を対象にした国内外の調査結果をもとに、タブレット学習と学力の関係を解説します。

成績が下がった?その「誤解」が生まれた背景

「タブレット学習で成績が下がったらどうしよう」と不安に感じている方もいるかもしれません。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部実は、この懸念が広まった背景には、2025年7月に文部科学省が公表した全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)結果の経年変化分析調査の結果が大きく関係しています。

この調査で、2024年度実施の全国学力テストで小学6年生と中学3年生の平均正答率が、多くの教科で3年前(2021年度実施)より低下したことが明らかになったからです。

- スコアの低下が見られた教科

小学校の国語と算数、中学校の国語と英語 - スコアの変化が見られなかった教科

中学校の数学

これを受けて、ネットやSNSでは次のような懸念や疑問の声が並びました。

「ICT端末の普及で子どもの学力が下がった?」

「タブレット学習の弊害が見えてきた?」

「共働き家庭の増加が学習環境に影響?」

また、この時期はちょうどコロナ禍による休校や家庭学習の増加など、学習環境が大きく変化していた時期でもありました。

こうした影響で、「タブレット学習=成績が下がる」という誤解が広がってしまったと考えられます。

「紙の方がいい」と感じる価値観との衝突

「やっぱり紙の方がいい」と感じる人の価値観との衝突も無視できません。

実際、保護者や教育関係者の中には、「紙に書く方が記憶に残る」「紙のほうが目が疲れにくい」「タブレットは子どもを堕落させる」といった否定的なイメージを持つ人も少なくありません。

こうした価値観は、書店や紙文化の衰退を見てきた世代の感情的な背景や、「書く手応え」を重視する学習スタイルにも根ざしています。

つまり、タブレット=悪というレッテルは、教材の中身ではなく、“紙文化への敬意”や“変化への不安”から来ている場合もあるのです。

もちろん、紙の良さを否定する必要はありません。

ただし、「紙かタブレットか」ではなく、子どもに合う学習環境を選ぶ視点が重要です。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部実際の調査でも、ICT端末の使用そのものが原因とされたわけではなく、むしろ複数回活用している学校ほど成績が高い傾向が見られました。

詳しくは次の章で紹介します。

文科省データが示す“逆の結果”

全国学力テストの結果では平均点の低下が話題になりましたが、実はその中に、タブレット端末の活用が、学力向上にプラスの影響を与えていることを示すデータも存在します。

文部科学省が2025年7月に公表した「令和6年度 全国学力・学習状況調査」の分析結果によると、以下のような報告がされています。

「発表活動でICT機器を週3回以上活用し、課題解決学習に取り組んでいる学校の中学生の数学平均正答率は54.7%。一方、それ以外の学校は48.9%と、約5.8ポイントの差があった」

出典:文部科学省「令和6年度 全国学力・学習状況調査 報告書」

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部このように、ICT(タブレットなど)を活用して“課題解決的な学び”を行っている学校の方が、学力テストにおいて明確な成果を上げている傾向が統計的に示されました。

また、同調査では、ICT機器を活用している児童生徒の多くが「わかりやすい」「すぐ調べられる」など、学習への高い自己効力感を持っていることも明らかになっています。

- 画像・動画・音声などがあると学習内容がよくわかる

- わからないときに、すぐに調べることができる

- 友達と意見を比べたり共有したりしやすい

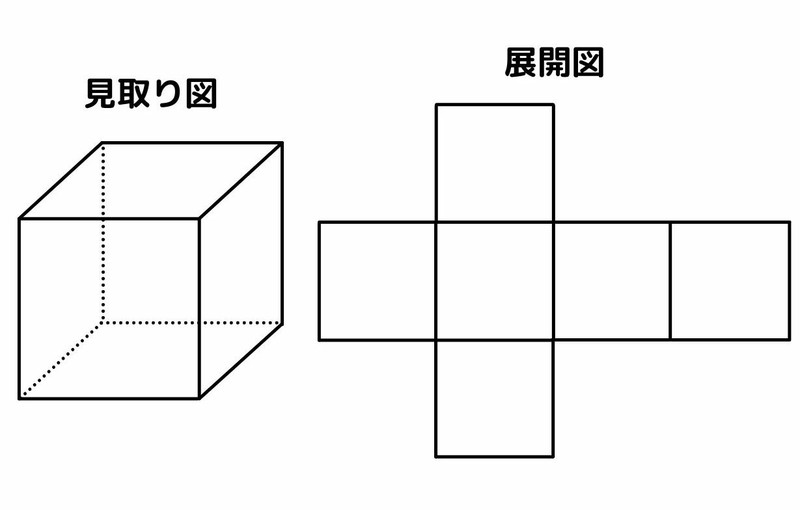

例えば小学校高学年で習う展開図。

どのように見取り図の状態になっていくのかをアニメーションで表現するといったことは、従来の紙の教科書では再現できません。

このように、ICT機器は「理解を助ける」視覚的・体験的な教材として、紙教材にはない強みを発揮しています。

世界規模で起きていた学力の低下。コロナ禍の影響か

2025年7月の文部科学省による公表の通り、2024年度実施の全国学力テストで小学6年生と中学3年生の平均正答率が、多くの教科で3年前(2021年度実施)より低下しました。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部これが一部で「学力低下はタブレット学習のせいでは?」という誤解を生む原因となったとお話しましたね。

前の章でも触れたように、この学力低下はコロナ禍による休校や家庭学習の増加など、学習環境の大きな変化が影響したと考えられています。

文部科学省も、コロナ禍が子どもの学業成績やメンタルヘルスにネガティブな影響を及ぼしたことを報告しています。

さらに、この傾向は日本だけでなく、世界的にも確認されました。

世界と比べても、日本の成績は“踏みとどまった”

OECDが公表した「PISA2022」では、コロナ禍を経た世界各国の15歳の学力調査結果が示され、数学・読解力のスコアが多くの国で大きく低下しています。

その中で、日本は

- 数学スコア:日本はOECD平均(472点)より59点高い536点

- 読解力スコア:日本はOECD平均(476点)より41点高い516点

と、学力低下の影響を受けつつも、世界的に見れば高水準を維持していることがわかります。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部つまり、日本の生徒はコロナ禍でも一定の学力を維持できており、ICT導入が決して学力を損なうものではないという国際的な裏付けも得られています。

PISA2022の結果では、日本は以下のとおり、3分野すべてで世界トップレベルの成績を収めました。

- 数学的リテラシー: OECD加盟国中 1位(全参加国中 5位)

- 読解力: OECD加盟国中 2位(全参加国中 3位)

- 科学的リテラシー: OECD加盟国中 1位(全参加国中 2位)

特に、前回調査で順位を下げていた読解力が大幅に上昇したことが注目されました。

これは、むしろGIGAスクール構想などでICTに触れる機会が増え、日本の生徒たちがデジタル教材の操作に慣れたことがプラスの要因となっていると考えられています。

IT先進国スウェーデンの「教育のアナログ回帰」から学ぶこと

どこかの国がデジタルから紙の教科書に戻すことを決めたってYahooニュースでみました!

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部はい、IT先進国として教育のデジタル化を強力に進めてきたスウェーデンが、紙の教科書や手書きの重要性を見直す動きが活発化しているというニュースが多くの教育関係者に衝撃を与えました。

えっ、デジタル学習が学力低下につながるっていう噂は本当だったの?!

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部実際にスウェーデンでは学力低下が見られましたが、その背景にはデジタル化以外にも、移民の増加や教師のICTスキル不足など複数の要因が重なっていました。

スウェーデンの学力低下の背景

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部スウェーデンの学力低下の背景は主に下記の4つと考えられています。

- 移民児童・生徒の増加

母語がスウェーデン語でない移民児童・生徒の増加により、言語習得に時間がかかり、読解力や学力の平均を押し下げた。家庭の社会経済的背景や教育リソースの格差も影響。 - 教師のICT活用スキル不足

急速な端末導入に対し、教師のICT活用スキルや研修が追いつかず、効果的な授業設計が不足。教師の負担増も教育効果を限定。 - 端末の活用目的が不明確

端末の活用目的が不明確で、学習以外の利用や授業での「目的化」が進み、デジタル教材の質や活用モデルの不足が教育効果を薄めた。 - 低学年でのデジタル依存

低学年でのデジタル化が進み、紙ベースの学習とのバランス不足が読解力や手書き能力の土台形成に影響。集中力や批判的思考の育成にも課題。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部③については日本でも問題視されていて、文科省の調査でも、「学習以外の用途(ゲーム・動画視聴など)でICT機器を使う頻度が高い子どもほど、学力テストの正答率が低い傾向」が示唆されています。

紙の学習を重視する動きって、デジタルとのバランスを見直しているってことですか?

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部そうなんです。スウェーデンの動きは、デジタルを排除するのではなく、紙とのバランスを見直してより効果的に活用しようというものなんです。

デジタルとアナログは弱点を補い合い相乗効果を生み出す関係

スウェーデンの教育改革は、デジタルとアナログ双方の強みを理解した上で、その適切なバランスを探る試みと言えます。

特に、小学校低学年の子どもの発達段階を考慮し、読解力や手書き能力といった基礎的な学習には、紙の教科書や鉛筆を使ったアナログな学習がより効果的だという結論に至ったのです。

これは決して、デジタル教材そのものの価値を否定するものではありません。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部実際、日本をはじめとする多くの先進国では、デジタルとアナログを併用するのが主流なんです。

デジタル教材は、映像や音声を用いて視覚的・聴覚的に理解を深めることが得意です。複雑な実験の様子や、地理の広がりなどを瞬時に理解できるのは、デジタルならではのメリットです。また、個人の習熟度に合わせて問題の難易度を自動調整したり、学習データを記録して効率的な復習を促したりする機能も、アナログ教材にはない強みです。

紙の教科書は、じっくりと文章を読み込む「精読」に適しており、手書きでノートをとることは記憶の定着を促す効果があると言われています。紙をめくり、全体像を把握しながら学習を進めることは、論理的思考力や構成力を養う上でも非常に重要です。

デジタルとアナログは、どちらかを選ぶ二者択一の関係ではなく、互いの弱点を補い合い、相乗効果を生み出す関係なんですね!

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部正解です!紙で基礎をしっかりと定着させつつ、デジタルで応用力を高めたり、苦手分野を効率的に克服したりする。こうしたハイブリッドな学習方法こそが、これからの時代の子どもたちの学力を後押しする鍵となるでしょう。

スウェーデンの事例は、「デジタル一辺倒」ではなく「どう使えば最も効果的か」を常に問い続けることの重要性を示唆しているのです。

タブレット学習を効果的に使うためのポイント

ICT活用が成績に悪影響を与えるという誤解は、使い方次第で大きく変わることが、文部科学省やOECDの調査からもわかりました。

ここでは、家庭学習において、タブレット学習の効果を最大限に引き出すために意識したいポイントを4つご紹介します。

- 振り返り・解き直しを重視する

AIが自動採点して終わり…ではなく、間違えた問題を解き直すプロセスが学力向上には不可欠です。 - 学習環境を整える

静かで集中できるスペースを用意し、通知やゲームなど学習以外の機能を制限しましょう。 - 適切な使用時間を設定する

長時間使用は避け、紙ベースの復習を組み合わせましょう。 - 親や先生が関与しすぎない

小学校高学年くらいになってくると、過干渉は逆効果です。学習のペースは子ども自身にゆだね、「自分で決めてやる」姿勢を育てましょう。

①振り返り・解き直しを重視する

タブレット学習ならAIが自動で丸つけしてくれるから、間違えても安心なのかなって思ってました。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部いえ、むしろ逆なんです。AIは便利ですが、大事なのは「間違えた後」です。文科省の調査でも、間違えた問題を見直したり解き直したりする習慣がある子ほど、テストの成績が高い傾向が確認されています。

そうなんですね!間違えたままにしないことが大事だと。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部その通り! 「なぜ間違えたか」を考えるプロセスこそが、本物の学力につながります。

②学習環境を整える

タブレット学習って、どこでもできるから便利ですよね?

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部確かに便利ですが、集中できる環境が大事です。静かな学習スペースを用意し、通知やゲーム、玩具など気が散るものを遠ざけるなど、学習以外の機能を制限することで、学習効果が高まります。OECDの調査でも、環境整備が学力向上に影響すると報告されています。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部特に未就学児や低学年では、親が学習専用の場所を整え、気が散る物を手の届かないところに置くことが大切です。

なるほど!学習のときに机の上に余計なものがないかチェックして、静かな学習スペースを用意します!

③適切な使用時間を設定する

つい長時間やらせてしまいがちですが、大丈夫でしょうか?

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部OECDの調査によると、小学生高学年〜中学生(10〜15歳)では、1日あたり1〜2時間程度のデジタル機器使用時に学習成果が最も高く、それ以上では低下傾向が見られます。学習法としては、30〜60分程度の学習ごとに休憩を挟む方法が効果的とされています。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部また、個人差はありますが、年齢が低いほど集中できる時間は短いため、未就学児は5〜10分、低学年は10〜20分程度を目安に、短時間のタブレット学習と紙ベースの復習(当日以外でもOK)を組み合わせることで、学習効果を高められます。

適切な使用時間に気をつけます!紙教材の復習はその日じゃなくてもOKなんですね!

④親や先生が関与しすぎない

つい「早く進めなさい!」と口を出してしまうんですが、それも良くないんでしょうか?

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部たしかに、つい手を出したくなりますよね。でも、学習効果を高めるには「ちょうど良い距離感」が大切です。ICT教材は、子どもが自分のペースで進めやすく、自分でやり遂げる体験が増えるのが特長です。

※ICT教材:タブレットやパソコンを使う学習ツールの総称

ちょうど良い距離感…ですか?

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部OECDの調査でも、適切なサポート環境では子どもの「自己効力感(自分ならできるという自信)」を高める可能性があると報告されています。親はあくまで“見守り役”に徹し、必要なときだけ手を差し伸べることで、子どもの力を最大限引き出せます。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部「見守るだけでいいの?」と不安になるかもしれませんが、子ども自身が『できた!』と感じる体験こそが、学習へのモチベーションを高めていきます。

“見守り役”に徹し、必要なときだけ手を差し伸べる!

今日からさっそく実践します!

タブレット学習は、“どう使うか”で結果が大きく変わります。うまく活用すれば、子どもの力をしっかり伸ばしてくれる強い味方になりますよ。

家庭で使うタブレット教材の選び方

ここまでご紹介してきた通り、タブレット学習は適切な環境や使い方が成果を大きく左右します。家庭で導入する際は、以下のポイントを意識して選ぶと効果が高まります。

- 学年や習熟度に合っている

- 間違い直しや復習の仕組みがしっかりしている

- 保護者が学習状況を確認できる機能がある

- 紙教材や体験的な学習との併用がしやすい

上の条件を満たし、家庭で実践しやすい教材を2つだけ厳選しました(いずれも教科書対応・解き直し機能・保護者見守りに対応)。

小学生向けおすすめタブレット学習教材【厳選2つ】

- 進研ゼミ小学講座

チャレンジタッチを使うコースでは、教科書準拠のタブレット学習に加え、紙教材も郵送されるため両方をバランス良く学習可能。専用タブレットで外部コンテンツに気が散る心配もなし。解き直しや保護者機能も充実。 - スマイルゼミ

紙教材はないものの、紙に近い書き心地のペン入力で手書き学習をしっかりカバー。専用タブレットなので学習に集中しやすく、解き直しや保護者機能も◎。教科書準拠。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部「もっと自分の子に合う教材を探したい…」という方のために、目的別・レベル別で選べるランキングも紹介しています。

「基礎の定着」「苦手分野の克服」「学校+αの発展学習」など、状況に合わせた最適な教材がすぐ見つかります。ぜひこちらもチェックしてみてください。

中学生向けおすすめタブレット学習教材【厳選2つ】

- 【進研ゼミ中学講座】

ハイブリッドスタイルならタブレットと紙教材を組み合わせ、9教科対応で定期テスト・高校受験対策を強化。AIが間違えた問題を提示し、解説動画で解き直しをサポート。専用タブレットで外部コンテンツを遮断。 - すらら

小〜高校の範囲を自由に行き来でき、不登校や学び直しにもおすすめ。プリント学習機能で手書き学習にも対応。ただし専用タブレットではないため、外部サイト閲覧を避ける設定は必要。

タブレット学習ライフ編集部

タブレット学習ライフ編集部上記二つ以外のタブレット学習教材もチェックしたい方は下記ランキング記事をご覧ください。

さいごに

タブレット学習は、使い方次第で大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

「成績が下がる」という噂は、データを冷静に見ると誤解であり、正しい活用法を身につければ、紙教材では難しい表現や学びの幅を広げ、子どもの理解力や学習意欲を高めてくれます。

大切なのは、「紙かタブレットか」という二者択一ではなく、それぞれの長所を組み合わせたハイブリッドな学びです。

ご家庭の学習環境やお子さんの特性に合わせて、振り返り・解き直しや適切な使用時間などの工夫を取り入れてみてください。

本記事で紹介した教材やポイントを参考に、タブレット学習を“強い味方”に変えて、これからの学びをもっと充実させていきましょう。